書画作品に押印する篆刻(てんこく)印(落款(らっかん)印)をお作りします。

書道にしろ日本画や水墨画などの絵にしろ、篆刻印が押印されているのといないのとでは作品の印象が全く異なりますし、篆刻印の出来によっては作品の雰囲気や品位などが大きく変わることもあります。

丹精をこめて揮毫した作品には、篆刻印が非常に大切です。

丹青堂では十分な研鑽を積んだ篆刻作家に依頼し、大切な作品を「生かす」篆刻印を、手彫りにてお作りします。

篆刻料金

| 印材の長辺の長さ | 9~14mm | 15~19mm | 20~29mm | 30~45mm |

|---|---|---|---|---|

| 字数 | 朱文2字 白文2字 | |||

| 個数 | 1顆 | |||

| 篆刻料 | 7,000円(税抜) | 9,000円(税抜) | 14,000円(税抜) | 17,000円(税抜) |

| 1字増 | 3,500円(税抜)増 | 4,500円(税抜)増 | 7,000円(税抜)増 | 8,500円(税抜)増 |

篆刻注文時の際の注意事項

印材代の目安は、青田石 5 分(15 ミリメートル)角の場合・・・ 250 円(税抜)程度です。

中国から厳選した物を輸入しておりますので料金がよく変わりますのでご承知ください。印材代の詳しくはご注文の前にお問い合わせください。

篆刻のご注文からお届けまでの流れ

①メールフォームから、彫る文字、印材の大きさ、白文・朱文のどちらか、

書道作品用の場合は、漢字作品用か、かな作品用か、どちらとも言えないか、

篆刻印を使用する方は、女性か、男性か、の5点を明記のうえ、送信してください。

(傾向として、女性ですと「柔らかめの丸みを帯びたデザイン」になりやすく、男性ですと「鋭くはっきりとしたデザイン」になりやすいです。

書かれる作品の文字の傾向から、どのような雰囲気の文字が良いか誤球にただければできるだけ対処致します。)

②弊社からお客様宛てにお見積もりとして、ご注文内容の確認、印材代を含む篆刻料を、使用する印材の写真を添付してメールにて送信させていただきます。

③弊社からのメール内容をよく確認したうえで、篆刻依頼をするかどうかを再びメールフォームまたはメールでお知らせください。

④篆刻依頼をする場合は、郵便振替または銀行振り込みのどちらかでご入金をお願いします。なお、入金手数料はお客様にてご負担願います。

⑤お見積もりさせていただいた金額のご入金が確認されましたら、篆刻の製作を開始します。

⑥製作が完了し弊社に入荷しましたら、その旨メールにてご連絡させていただきます。

⑦弊社まで「納品希望日」と「納品希望時間帯」をお知らせください。

⑧ご指定の納品希望日・時間帯に到着するよう、篆刻印を発送させていただきます。

篆刻のご注文は、こちらから

ご注文の際は、次の項目を必ず明記のうえ下記フォームからご依頼ください。

- ・彫る文字

- ・印材の大きさ

- ・白文(はくぶん)朱文(しゅぶん)どちらか

- 書道作品用の場合は、漢字作品用か、かな作品用か、どちらとも言えないか

- 篆刻印を使用する方は、女性か、男性か

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

作品に適した篆刻印の目安サイズ

| 作品サイズ | 漢字作品 | かな作品 |

|---|---|---|

| 全紙(ぜんし) | 7分~1寸 | 6分~8分 |

| 聯落(れんおち) | 7分~1寸 | 5分~7分 |

| 半切(はんせつ・条幅) | 6分~8分 | 5分~7分 |

| 半切 1/2~1/3 | 5分~7分 | 4分~6分 |

| 全懐紙(ぜんかいし) | 5分~7分 | 4分~5分 |

| 半懐紙(はんかいし) | 3分~5分 | 3分~5分 |

| 半紙 | 3分~5分 | 3分~5分 |

| 大色紙 | 3分~5分 | 3分~5分 |

| 短冊 | 2分~4分 | 2分~4分 |

| はがき | 2分~4分 | 2分~4分 |

朱文・白文の違いでも多少イメージが変わります。

1分(いちぶ)は約3mmに相当します。

白文や朱文とは?

印を押したときに文字が白く出るものが白文、逆に赤く出るものが朱文です。

通常、姓名印(本名印)には白文、雅号(がごう)印は朱文を用います。

白文・朱文の両方を縦に続けて押す場合は、白文を上、朱文を下に押します。

「雅号」とは、書や絵を揮毫する際に名乗る雅やかな名前のことで、日本画の世界では「画号」とも書きます。簡単にいうと、芸名やペンネームのようなものです。

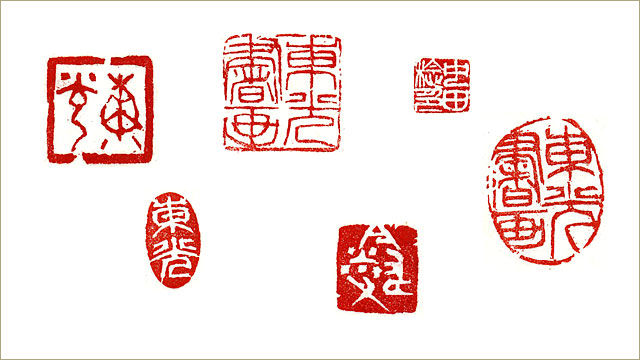

篆刻印の種類

印首印(いんしゅいん・引首印)・関防印(かんぼういん)

長方形・楕円形の印を用いることが多い。作品の右上に押す。

押脚印(おうきゃくいん)

作品の右下または左下に押す。

遊印(ゆういん)

定まった所がなく、自由に押してよい印。内容は、作者個人の信条や吉語(おめでたい言葉)などを自由に選ぶ。

姓名印(せいめいいん)

本名を刻した印。正式には白文が用いられる。

雅号印(がごういん)

雅号を刻した印。姓名印と共に用いる場合は一般的に朱文だが、白文で単独で用いることもある。